Ⅲ. 친척, 이웃, 교우관계와 바람직한 삶 - 4. 관혼상제(冠婚喪祭)

(2) 상장례의 기본 정신과 절차

(교과서 191~194)

|

"상장례는 죽은 사람을 떠나 보내는 슬픔을 절도 있게 드러내는 절차이다." - 전통윤리 본문 중에서 |

참고 홈페이지>[온고지신] 관혼상제-상례

:

http://www.anil.hs.kr/ethics/main4.html

[상장례의 의의와 기본정신]

1. 상장례의 의미

(1) 사람이 죽은 때로부터 장사 지낼 때까지 행하는 의례

(2) 산 사람이 죽은 사람을 떠나보내는 절차로서, 이별의 슬픔과 사회의 구성원을 잃어버리는 상실의 아픔을 엄숙한 예식으로 승화시킴

(3) 죽은 사람의 자식이 예식의 주인(상주,喪主)이 됨

(4) 죽음의 의미를 새롭게 승화시켜 생명의 존엄과 삶의 가치를 되새기는 엄숙한 의식

2. 조상들의 죽음에 대한 인식

(1) 죽음: 인간 삶의 해체가 아니라, 인생의 전 과정을 후손들에게 삶의 거울로 남기는 것이라 봄

예>묘비: 죽은 사람의 일대기와 업적을 기록하여 후손의 거울을 삼음

(2) 죽음에 대한 종교적 인식: 인간이 일생 동안 이룬 삶의 내용이 사후의 세계를 구성하는 단서가 된다는 믿음을 담음

3. 상장례의 기본 정신

(1) 조상 숭배 및 부모에 대한 효 사상의 연장

(2) 부모로부터 물려받은 몸을 죽을 때까지 훼손시키지 않고 잘 보존하는 것을 효도의 으뜸으로 여김

→상례의 과정도 죽은 사람의 몸을 잘 수습하여 온전히 땅에 묻어주는 절차로 구성

(3) 죽은 사람을 떠나보내는 슬픔을 절도 있게 드러냄

![]()

[상장례의 기본 절차와 의미]

|

상장례

절차 |

|

조문:문상객을 맞이함 |

|

삼우:집에서 삼일동안 제사 |

1. 상장례의 기본 절차 : '임종-장례준비 및 조상(弔喪)-장례-탈상' 4단계

- 임종(臨終) : 부모가 돌아가실 때에 그 곁에서 지켜 돌봄

- 초혼(招魂),

고복(皐復) :

부모님이 숨을 거두시면 지붕에 올라가

부모님의 혼을 '돌아오시라[復,복]'며 부름

참고읽기> 야후블로그 '문촌수기' - 사랑하는 사람들 -

(임종) 아버지-안녕히 가세요. | (고복) 아버지-돌아오소서. - 염습(殮襲) : 주검을 잘 씻고(습) 수의를 입히고 묶어(염) 관에 넣음(입관,入棺))

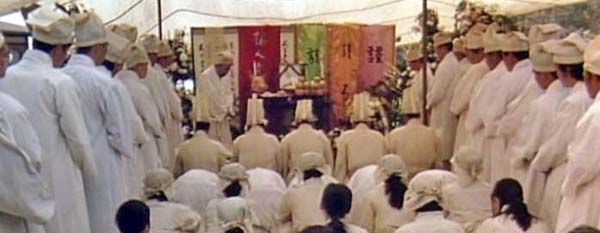

- 성복(成服) : 가족들이 돌아가신 분과의 친소에 따라 정해진 상복을 입음

- 조문(弔問)과 문상(聞喪): 돌아가신 분이나 상제들을 알고 지내던 사람들이 찾아와 죽음을 애도하고 가족들을 위로함

- 부고(訃告)를 내고 조문객을 맞이함

(1) 임종과 초상 : 자식과 가족이 마지막 숨을 거둘 때 옆에서 지켜 보며 돌봄(초종, 초상이라 함)

(2) 장례 준비와 애도 : 습-소렴-대렴-입관-성복-조상(弔喪)

상복의 형태에 따라 돌아가신 분과의 관계를 알 수 있도록 말들어졌으며, 또 돌아가신 분이 상제에 대하여 아버지인지, 어머니인지 등을 알고 위로할 수 있게 함

- 치장(治葬) : 매장할 날을 정하고 묘자리를 준비함

- 천구(遷柩) : 관을 방에서 들고나와 상여로 옮김

- 발인(發靷) : 상여가 집을 떠나 장지로 출발하는 것을 발인이라하며 이때 발인제를 드림. 출상(出喪)이라고도 함

- 운구 : 상여를 장지까지 옮김

- 급묘, 하관(下棺) : 장지에 도착하여 관을 광중(壙中)에 묻음

- 성분(成墳) : 혼백(魂魄)을 떠나보내고, 봉분을 만들어 죽은 사람이 사후에 머무를 수 있는 무덤을 마련해 드림

(3)

장례(葬禮) : 치장-천구-발인-급묘-하관-성분

- 돌아가신 분을 떠나 보낸 슬픔을 이겨 내고 일상 생활로 복귀하는 과정

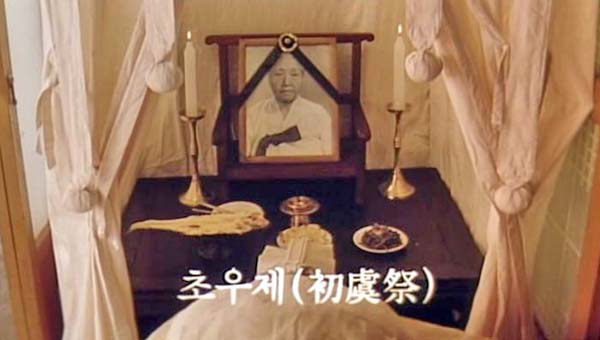

- 반혼(反魂) : 반곡(反哭)이라고도 함. 장례를 끝내고 장지에서 혼백을 다시 모시고 돌아옴. 본가의 상청(喪廳, 빈소(殯所))에 다시 신주(영좌)를 모시고 곡을 함

- 삼우(三虞) : 상청에 모신 영좌앞에서 장례 당일부터 삼일간의 제사(초우-재우-삼우)로 망자를 위로함. 장례후 3일째인 삼우제가 끝나고 처음으로 묘역을 찾아 성묘를 드림.

- 졸곡(卒哭) : '슬픔의 울음을 그친다'는 뜻으로, 삼우제 뒤에 지내는 제사. 사람이 죽은 지 석 달 만에 정일(丁日)이나 해일(亥日)을 가려서 드림

- 소상(小喪) : 돌아가신 날(초상)로부터 1주기 제사

- 대상(大喪) : 초상으로부터 2주기가 되는 날 부터 모든 상장례가 끝남. 이후 부터는 제례(祭禮)로 전환됨

(4)

탈상(脫喪) : 반혼-삼우제-졸곡제-소상-대상

2. 전통적인 장례 문화

- 훗날 후손들이 자신의 뿌리인 조상을 추모하고, 부모의 뜻을 따르고 받드는 효도의 정신이 약화되지 않도록 지켜주는 상징적 힘으로 여김

- 양택(陽宅) : 살아 있는 사람의 집

- 음택(陰宅) : 죽은 사람의 무덤→묘지를 신중히 선정

(1) 고대의 사후 세계에 대한 믿음-혼백과 무덤-에서 유래

(2) 혼백(魂魄) : 사람이 죽으면 육체에 대해 독립적으로 작용하는 ‘혼’은 하늘로 올라가고, 육체에 의존하여 작용하는 정신인 ‘백’은 육체와 더불어 땅으로 돌아간다고 생각

(3) 무덤(묘지) : 사람이 사후에 머무는 육체적 공간으로 간주

(4) 묘비 : 후손들로 하여금 자기 삶의 모습을 되돌아보게 하는 삶의 거울

3. 장례의 기간: 시대에 따라, 신분에 따라 그 기간을 달리했음

(1) 고대 : 천자 7개월, 제후 5개월, 서민 3개월

(2)

가정의례준칙(1973년 5월 17일 제정)

: 장일(발인,장례)은 사망한 날로부터 3일이 되는 날,

탈상은

부모·조부모·배우자는 100일까지, 기타의

사람은 장일까지, 탈상제는 기제(忌祭)에 준함.

(3) 현대 : 초상 후 10일 내에 졸곡제를 드리며, 49일이나 100일이면 대개 탈상을 함.

![]()

[조문의 예절과 현대의 상장례]

1. 조문(弔問)의 의미

(1) 돌아가신 분과 평소에 교분이 있거나 상제들과 친분이 있는 사람들이 상가를 찾아 죽음을 애도하고 상제들을 위로하는 예절

(2) 경건하고 엄숙한 마음가짐과 태도로 조문하여 슬픔을 함께 나누는 것이 중요

2. 조문의 방법과 절차

(1) 부음을 접하면 상을 당한 집에 도착하여 조의를 표함

(2) 상제들이 곡을 하고 있는 영정 앞에 나가 곡을 하고 두 번 절함

(3) 상제들을 마주보고 절을 한 번 함

(4) 위로의 말을 건네고 상제들과 서로 절을 하고 나옴

(*

주의 : 절을 할 때의 공수 모양은 평상시의 남좌여우와는 반대가

되어야 함. 곧 남자는 오른손이 바깥으로, 여자는 왼손이 바깥으로

나오게 마주 잡아야 함)

3. 전통적 상장례 정신의 현대적 계승

- 신분에 따라 죽음도 다르다?

- 신분에 따라 묘지도 다르다?

- 불교의 상례 : 49재와 시왕전

- 음택과 명당 :

- 강일: 음양사상의 양에 해당하는 날, 음에 해당하는 날은 '유일'이라 함.

- 정일, 해일 :

(1) 상장례는 죽은 사람을 떠나보내는 슬픔과 정성을 다하여 인간 관계를 소중히 여기고, 인연의 끝맺음을 가볍게 여기지 않도록 함

(2) 죽음을 사회 전체의 슬픔으로 여기고 함께 참여하여 서로 역할을 분담하여 상장례를 치르는 공동체 정신의 발현

| [보충읽기 자료] - 작업중 소인-死(사), 선비-亡(망), 군자-終(종), 임금-薨(훙), 황제-崩(붕), 릉(陵):왕,왕후의

무덤-영릉,서오릉 /원(園):왕세자,세자빈,왕의

사친 무덤 |